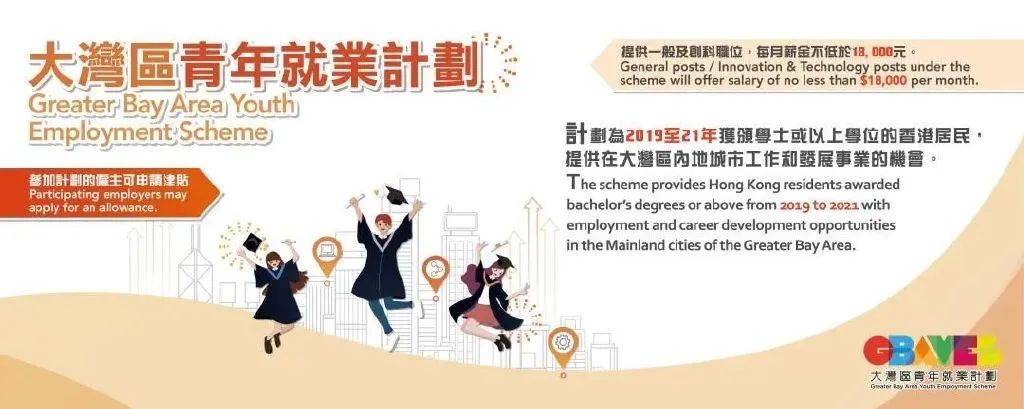

香港特区政府于2021年1月推出“大湾区青年就业计划”,鼓励在香港及大湾区内地城市均有业务的企业,聘请在2019年至2021年获颁发学位的香港大学毕业生,安排他们派驻大湾区内地城市工作,让他们了解香港和大湾区内地城市的最新发展,并把握大湾区的事业发展机遇。

一年过去了,大湾区青年就业计划近况如何?

已有近1100名毕业生入职

劳工及福利局局长罗致光表示,该计划设有2000个名额,截至2022年2月,共接获417间企业提供约3500个职位空缺,创科及非创科职位约各占一半,毕业生共提交超过20000份求职申请。

“大湾区青年就业计划”下受聘的1100名毕业生已全部入职,其中约八成半入职者已到内地展开工作。通过就业计划获聘的毕业生可获每月1万港元、最长18个月的津贴。

针对最后仅得1100人参与计划,香港立法会议员陈恒镔认为,出现这种职业错配的情况,主要原因是毕业生和企业了解不够。比如部分学生可能因职位不合适、无法满足企业要求或找到其他更好的职位,而最终选择不入职。

职位分布

据公开资料显示,这些职位大多位于深圳,其次是广州,两地占比达到了八成。根据计划规定,企业须以不低于18000港元的月薪聘请目标毕业生。有消息称,最高薪资的岗位甚至开到近5万港元。

从公司职位来看,企业包括腾讯、汇丰、东亚银行、华润水泥、普华永道、骏豪集团、伯尔尼光学、观澜湖集团、广州金力信息技术、新家园协、华商教育集团、广州市华威教育咨询有限公司、广东怀集威发水电有限公司等,既有知名大企业,也有区域性公司。

这些职位中,创新科技类约占一半,金融类的岗位也比较多。有些岗位级别也较高,比如腾讯数码媒体及活动运营经理、观澜湖集团酒店前厅任大堂副理,也有商业服务业机构提供高级顾问(Senior Associate)职位。

计划受益者经验分享

在“大湾区青年就业计划”中,深圳有超过1800个职位,港青蔡嘉麟是该计划下的一位受益者。经过五轮面试,蔡嘉麟在2020年6月收到腾讯的入职通知书,当时他甚为兴奋,对新环境充满期待。

入职近两年来,蔡嘉麟从一名新人迅速成长为能独当一面的组织者。他表示,加入该互联网企业后,对接了不同项目,比如从零开始筹划创新产品培训营,从中他学习了很多,“大湾区的内地城市取得了很显著的成就,有归属感之余,也会感到特别自豪。”

理大毕业生叶文悦表示,去年7月参与“大湾区青年就业计划”,通过三轮面试后,成功入职工联会广州中心的岗位,负责组织内地港青活动。他坦言计划提供的津贴让工资非常有竞争力,每月最低工资可达到18000港元,同时亦可获1000元人民币补助金,令他在内地发展没有后顾之忧。

另一位参与“大湾区青年就业计划”的香港浸会大学毕业生叶文龙表示,“大湾区青年就业计划”申请流程与其他工作申请并无不同,有兴趣人士可以先在劳工处“大湾区青年就业计划”专区,找到想要申请的工作,之后寄出履历及接受面试,与人力资源了解基本情况,以及和内地中心的主任进行交流后,通过筛选和考核便可入职。

可优化,增加职业选择

针对现时计划出现供不应求的情况,有议员建议增加职位名额。同时,将职位分散至大湾区各个内地城市,不仅是集中在广州、深圳等一线城市,亦增加珠海、佛山等地区的职位,扩大选择面。

此外,为避免错配现象发生,建议成立专门机构统筹港青赴内地就业的相关事宜,提高毕业生和企业的适配度,帮助更多港青融入湾区发展。

广东省社会科学院省人才发展研究中心研究员、副主任周仲高接受《中国经济周刊》记者采访时表示:“吸引港澳青年来粤创业就业,除了提供机会和发展平台外,还要更多地关心其生活环境与成长需求。下一步,需要更多地从改变思维方式、保障公共服务、融通文化习惯等方面优化政策,吸引更多港澳青年来粤发展。”

他认为,人才流动具有规律性,利于人才成长与发展是根本驱动力。随着粤港澳大湾区融合发展加快,各种制约人才流动的障碍不断清除,港澳青年来内地创业就业意愿将进一步增强,主动融入国家发展大局。

▼更多对您有用的文章推荐

01

干货分享!2022年,香港非永久居民不在香港,怎样续签?现场教你

02

通往全球院校的“香港高考”——香港DSE今日开考!

03

想拿香港身份只知道优才计划?科技人才入境计划,助你光速拿到香港身份